La Galería de Honor no es solo un pasillo. Es un lugar donde las miradas de otros tiempos parecen seguir respirando, donde el silencio habla, y donde el corazón de una mujer empieza a latir por alguien que ya no está… o tal vez sí.

Este cuento nació una mañana cualquiera, mientras pasaba frente a una foto que, sin querer, me robó el alma.

— Blanca Esther

Por obligación, Dalila tenía que cruzar de lunes a viernes por el mismo pasillo. De un lado, había una sala de recreación donde los residentes de la facilidad —personas de la tercera edad— se sentaban a tocar el piano, a armar un rompecabezas que siempre esperaba por alguna mano dispuesta a colocarle una pieza más, o, sencillamente, a mirar hacia el pasado. Los que podían. Los que no… se perdían en su propio mundo.

Al frente había una salida, y seguido, el departamento de terapia. Justo enfrente de este, un espacio solemne: la Galería de Honor, donde colgaban las fotografías de los veteranos de diferentes guerras que alguna vez caminaron por esos mismos pasillos.

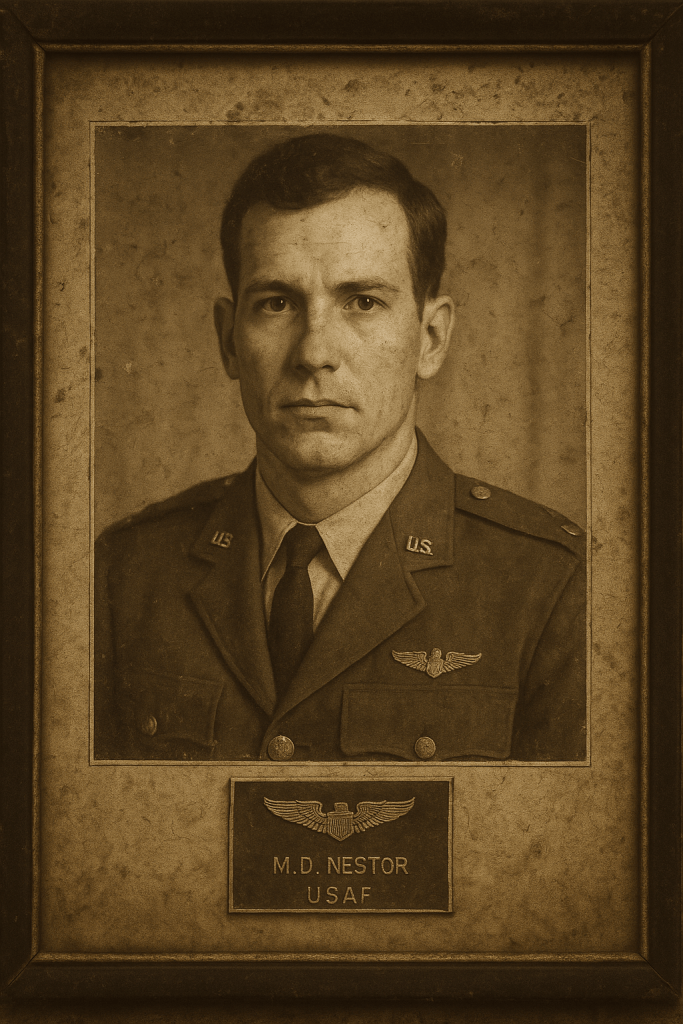

Siempre se detenía a contemplar la misma imagen, esa que guardaba la devastadora caricia del tiempo. Sin embargo, el hombre que aparecía en ella siempre era el mismo: intacto. El tiempo implacable no lo había tocado. Era alto, apuesto, y vestía un uniforme de gala de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos: saco oscuro perfectamente entallado, camisa blanca inmaculada y una corbata negra que acentuaba la rectitud de su porte. En el cuello, las insignias «U.S.» brillaban con el orgullo de una nación, y sobre el pecho izquierdo, las alas plateadas de piloto parecían contener el eco de los cielos que surcó.

Pero no era solo el uniforme lo que imponía. Era la manera en que lo miraba. Directo. Sereno. Con una mezcla de determinación y melancolía apenas perceptible. Como si supiera que alguien, en un futuro incierto, se detendría ante su imagen a preguntarse por la vida que llevó, por los miedos que calló, por las decisiones que no tuvo tiempo de contar.

Su rostro no mostraba soberbia, sino una dignidad profunda, como la de quien ha aprendido que la verdadera batalla no siempre ocurre en el campo, sino dentro de uno mismo.

Pasaron los días, los meses, y aquel hombre de la fotografía se le hizo necesario. Para ella ya era imprescindible detenerse, mirarlo, saludarlo. Incluso, a medida que pasaba el tiempo, conversaba con él. Lo mismo a la hora de entrada que de salida del trabajo, se detenía y algo le decía. Cuando regresaba los lunes, lo contemplaba unos minutos y murmuraba:

—Te extrañé ayer domingo, Néstor. Sabes, eres endemoniadamente guapo. Si hubiera vivido en tu época, me habría enamorado de ti. De hecho… lo estoy. Solo que nacimos con la eternidad de por medio. ¿Me habrías querido tú?

Al no tener respuesta, se dirigía a su puesto de trabajo.

La hora del almuerzo y de la comida era muy significativa para Dalila, porque llevaba a la señora que cuidaba al comedor y podía compartir con otros ancianos. Se divertía con sus historias, incluso con sus discusiones. La señora Cole y el señor Jones siempre compartían la mesa con ellas dos. Ella era una mujer muy peleona. Él, en cambio, solo sonreía y seguía contando historias de sus tiempos mozos.

Era un hombre que inspiraba, que proporcionaba mucha paz. Cuando algún otro residente se sentaba en su puesto, lo levantaba sin contemplaciones.

—¡Qué se habrá creído! Este puesto es mío, junto a esta joven hermosa —decía malhumorado. Luego se relajaba y contaba otra historia, que Dalila escuchaba ensimismada.

Así, en esa dinámica, transcurrió un año.

Ese día, Dalila estaba algo triste, sin motivo aparente. Pasó, como de costumbre, por el pasillo, se detuvo frente a la foto, le dijo que lo amaba y que le diera una señal de que, en algún lugar, él la escuchaba.

La hora del almuerzo transcurrió como de costumbre. En la hora de la comida, cuando todos degustaban una rica sopa, el señor Jones la miró y volvió a preguntarle, una vez más, cuál era su nombre.

—Ya le dije que me llamo Dalila, señor Jones… A propósito, ¿cuál es su nombre de pila?

Él fue a responder, cuando un acceso de tos lo sacudió, seguido de una rigidez. Al irse a caer de lado, ella lo sostuvo mientras pedía ayuda. Las enfermeras corrieron, le dieron los primeros auxilios, llamaron a la ambulancia.

Mientras tanto, Dalila le sujetaba la mano con fuerza. No hubo más tiempo, ni despedida. El señor Jones partió allí, delante de todos.

Una angustia la inundó. Un dolor muy grande, como cuando se pierde a un ser querido. Lo vio partir con los ojos inundados por el llanto. Se llevó la mano al pecho; esa mano que lo acompañó a cruzar el velo.

Se sentó junto a la señora que cuidaba. Cuando abrió la mano, tenía en ella las alas plateadas.

Pidió permiso un segundo y corrió al pasillo. Algo insólito la conmovió hasta casi hacerla perder el equilibrio:

El hombre de la fotografía —ese que amaba platónicamente— ya no tenía en el uniforme las alas plateadas de los cielos.

Una enfermera pasó agitada por el suceso y se detuvo un momento a agradecerle por su ayuda.

—Carol… ¿cuál era el nombre de él?

—¿Del señor Jones? Néstor. Era ese valiente que tienes enfrente.

Blanca Esther

Todos los derechos reservados.