CUANDO EL AMOR LLEGA SIN PEDIR PERMISO

La primera vez que supe de ella estaba sentado en mi jardín, con un libro sobre los muslos. Bueno, había estado leyendo, o tal vez solo fingía hacerlo. Lo cierto es que tenía los ojos cerrados cuando algo —una fuerza inexplicable— me obligó a abrirlos. Y entonces la vi.

Se acercaba caminando entre mis flores. La luz del sol le daba de lleno en el rostro; parecía una aparición, una visión luminosa. Su pelo rubio, casi blanco, caía sobre sus hombros como cascada y se movía al compás de su andar, como si las cataratas de Iguazú hubieran aprendido a bailar. A medida que se acercaba, pude ver sus ojos: se habían robado todo el cielo de aquella tarde de primavera. No pude decir nada. Mi voz se negó a responderme.

Cuando estuvo frente a mí, preguntó:

—¿Estoy invadiendo su privacidad?

¿Y a mí eso qué me importaba? ¿Quién pensaría en la privacidad en un momento como aquel? Solo encogí los hombros, restándole importancia.

Sin pedir permiso —porque no lo necesitaba, ya lo tenía—, se sentó en la hierba. Había sillas disponibles en la terraza, pero eligió sentarse entre mis geranios y claveles. Pobres flores, quedaron opacadas al instante.

Me sonrió con una de esas sonrisas que te roban el aliento. Jugó con la hierba, encontró una ramita seca y comenzó a trazar pequeños surcos. Me miró de costado, protegiéndose del sol con un leve ladeo de cabeza.

—Hace mucho que te conozco. Por eso vine a visitarte. Disculpa que no te avisé, temía que no desearas verme.

Y yo, aun escuchando eso, no sabía qué decir. ¿Qué se le responde a una mujer que te roba hasta el aliento? ¿Cómo podía imaginar que yo no querría verla? Ni siquiera le pregunté de dónde me conocía. ¿Importaba acaso?

Logré mirarla a los ojos y ella volvió a sonreír. Me ruboricé hasta los huesos. Se puso de pie y dijo:

—Volveré, si quieres.

Y yo logré hablar. Bueno, apenas murmuré algo, mientras sentía que mi cara ardía. Tartamudeé al dejarle saber que sí, que deseaba volver a verla. Y se fue. Sin volver la vista atrás. Simplemente se fue.

Entonces supe lo que era la soledad.

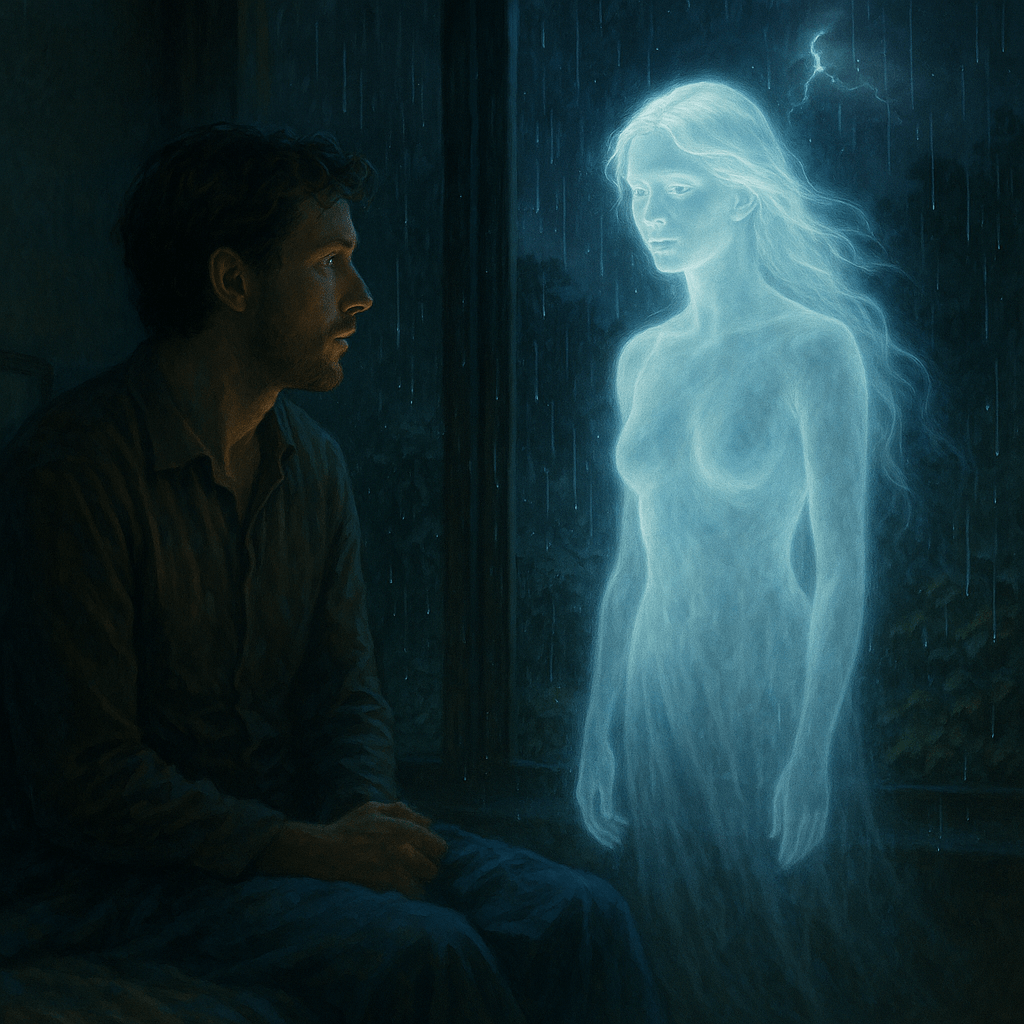

No la vi más durante dos semanas. Y el milagro ocurrió una noche de lluvia torrencial. Los relámpagos iluminaban mi habitación a través de la ventana cuando escuché pasos delicados cruzando el pasillo. Me puse en alerta, pensando que podía ser un ladrón. Pero la puerta se abrió, y de pronto mi vida tuvo sentido.

No sentí miedo. ¿Quién temería algo tan bello?

Se acercó a mi cama y se sentó. No hablé, pero ella debió ver en mis ojos que era bienvenida.

—¿Me extrañaste?

—Sí.

—Yo también.

No hubo más palabras. No hacían falta. El deseo hablaba por nosotros. Afuera llovía como si el mundo estuviera a punto de acabarse. Pero yo me sentía a salvo. Debo decir que, si se hubiese acabado, yo habría muerto con gusto en sus brazos.

Tenía una piel tan blanca, tan suave, tan tersa… como la de un recién nacido. Su cuerpo desnudo en mi cama era el paraíso. Una experiencia que este mortal jamás había vivido.

Yo, un hombre rudo, mezcla de padre guaraní y madre alemana, de piel mestiza, nunca había sostenido entre mis brazos algo tan frágil y fino como esa muñeca de porcelana.

A pesar de ser considerado un “intelectual”, escritor conocido, viajero del mundo, con cierta suerte entre las mujeres, jamás había conocido algo así. No me importaba si era un fantasma, una súcubo, un ángel desterrado o un demonio con cuerpo de mujer. Solo me importaba que esa noche estaba en mi cama la mujer más hermosa del mundo. Y que nos amábamos.

Esa noche supe lo que era el amor. Yo, que tanto escribía sobre él.

Pasada la medianoche, me dijo que debía irse. Me resistí un poco, pero la dejé partir.

No venía todos los días, pero cuando lo hacía, yo me rendía a sus labios y me perdía en su piel. Se convirtió en necesidad. En obsesión.

Un día, con cierta timidez, me atreví a preguntarle. Y entonces me contó. Me dijo que viajaba. Que se separaba de su cuerpo físico y me visitaba en su cuerpo astral. Luego me recriminaba —mitad en broma, mitad en serio— cómo era posible que yo hubiera estado en una conferencia en su país y no me hubiese fijado en ella, si una mujer como ella no podía pasar desapercibida.

Así estuvimos casi un año. No venía con frecuencia, pero venía. Y yo la esperaba con la ansiedad de un loco enamorado.

Un día me dijo:

—No podré volver por mucho tiempo.

Sentí pavor. La sola idea de no volverla a ver me enloquecía.

—Enséñame tú entonces a hacer esos viajes astrales. No puedo vivir sin esto. Te has convertido en mi obsesión.

—Es peligroso.

—No importa. Correré cualquier riesgo —le respondí con urgencia.

Pero esa vez se fue sin enseñarme.

Y no volvió más.

Ahora estoy en este avión, rumbo a su país. Siempre fui escéptico. Jamás creí en esas cosas. Pero tuve entre mis brazos a una viajera astral. Una mujer que aprendió a salir de su cuerpo para poder visitarme.

Estoy nervioso y excitado. Sé que será una búsqueda larga. Solo tengo la información que me dio durante aquel año. Pero, por volver a verla, moveré cielo y tierra.

Solo ruego que, en el plano físico, sea tan maravillosa como en el astral.